الاخبار الرئيسية - AR (11829)

فئات موروثة

إقامة صلاة الغائب على المغفور له أمير دولة الكويت الشقيقة بالمسجد الحرام (0)

بتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أقيمت صلاة الغائب على سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة – رحمه الله – بالمسجد الحرام والذي وافته المنية يوم أمس الاثنين الموافق 12/2/1442هـ .

وقد أم المصلين لصلاة الغائب معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور عدد من قيادات الرئاسة، وأوضح معالي الشيخ السديس أن إقامة صلاة الغائب على سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح في الحرمين الشريفين تعكس عمق الترابط العميق بين دولتنا المباركة -حماها الله-ودولة الكويت الشقيقة -رعاها الله-، مؤكداً معاليه أن فقيد دولة الكويت فقيد للأمة العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ويديمهما ذخرًا للوطن والمواطنين، وأن يحفظ دول الخليج من كل سوء ومكروه , وأن يرحم سمو أمير دولة الكويت وأن يسكنه فسيح جناته.

السلامة في المسجد الحرام تتابع سير أعمالها (0)

عقد سعادة مساعد مدير عام السلامة مدير إدارة السلامة بالمسجد الحرام الأستاذ حسين بن حسن العسافي اجتماعاً بسعادة وكيل الإدارة الأستاذ فيصل من محمد العبدلي، ورؤساء الورديات؛ لمناقشة واستعراض الخطة التشغيلية ومهام الإدارة.

وأوضح العسافي ضرورة مواصلة ومضاعفة الجهود وتهيئة السبل لتأدية الزوار والمعتمرين نسكهم بكل ويسر وسهولة، ومتابعة استمرارية الأعمال على أكمل وجه لتحقيق السلامة في كافة أنحاء المسجد الحرام.

ويأتي الاجتماع بإشراف ومتابعة سعادة مدير عام السلامة المهندس بسام بن سعيد العبيدي وتوجهات سعادة وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر الأستاذ فايز بن عبد الرحمن الحارثي؛ المبنية على توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

الأحد, 11 حزيران/يونيو 2023 00:12

مثمناً مكرمة خادم الحرمين الشريفين في استضافة ١٠٠٠ من الحجاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين؛ الرئيس العام: مكرمة ملكية تجسد اهتمام المملكة بفلسطين والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية

ثمن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال معاليه إن هذه المكرمة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تجسد اهتمام المملكة العربية السعودية بفلسطين والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من المسلمين في كافة أنحاء العالم والوقوف معهم في محنهم وظروفهم الصعبة.

وأكد معاليه أن هذه الخطوة المباركة تعكس حقيقة مكانة المملكة وقيادتها الحكيمة تجاه الأمة الإسلامية، ودورها في رعاية القضايا الإسلامية.

وقال: إننا نبارك لخادم الحرمين الشريفين هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وندعو الله -عز وجل- أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية نظير خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الإسلام والمسلمين.

وقال معاليه إن هذه المكرمة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تجسد اهتمام المملكة العربية السعودية بفلسطين والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من المسلمين في كافة أنحاء العالم والوقوف معهم في محنهم وظروفهم الصعبة.

وأكد معاليه أن هذه الخطوة المباركة تعكس حقيقة مكانة المملكة وقيادتها الحكيمة تجاه الأمة الإسلامية، ودورها في رعاية القضايا الإسلامية.

وقال: إننا نبارك لخادم الحرمين الشريفين هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وندعو الله -عز وجل- أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية نظير خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الإسلام والمسلمين.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

السبت, 10 حزيران/يونيو 2023 20:33

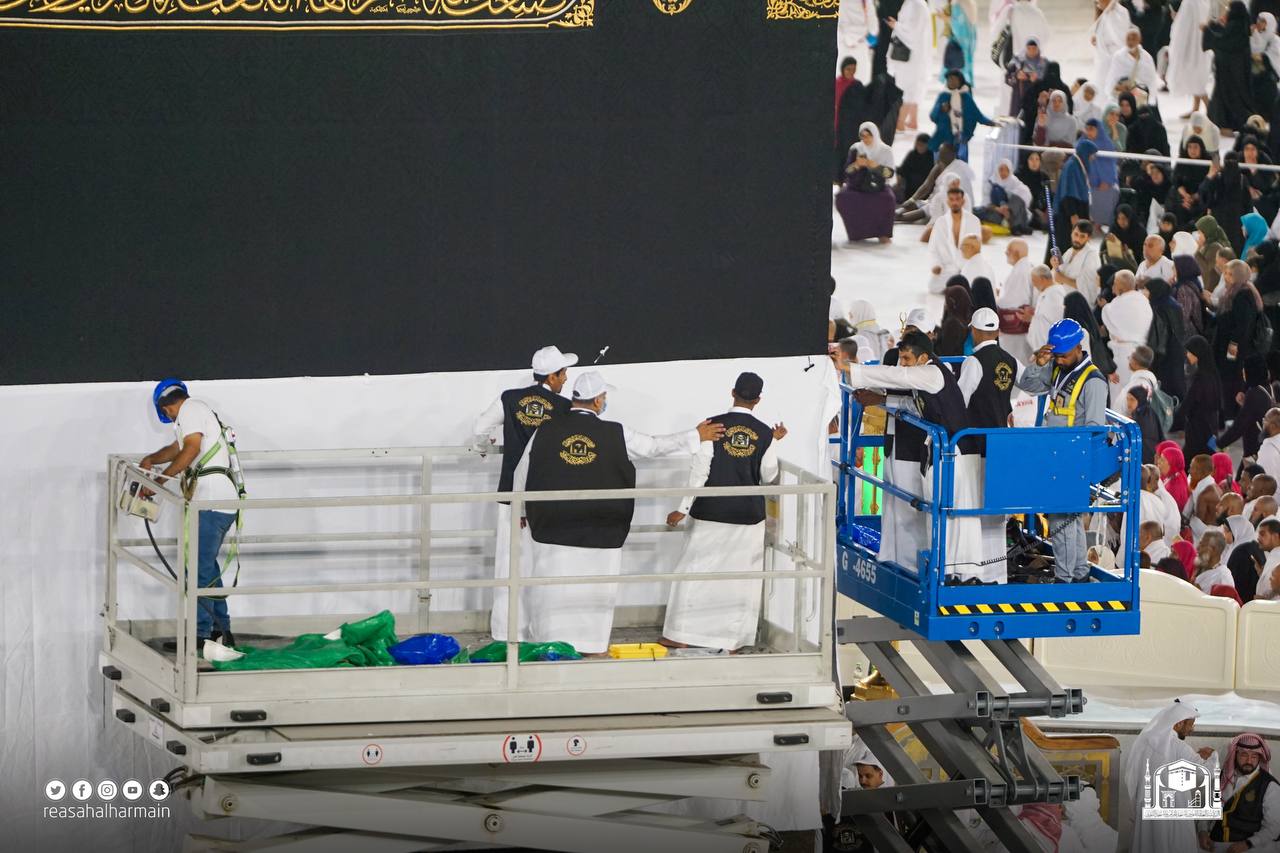

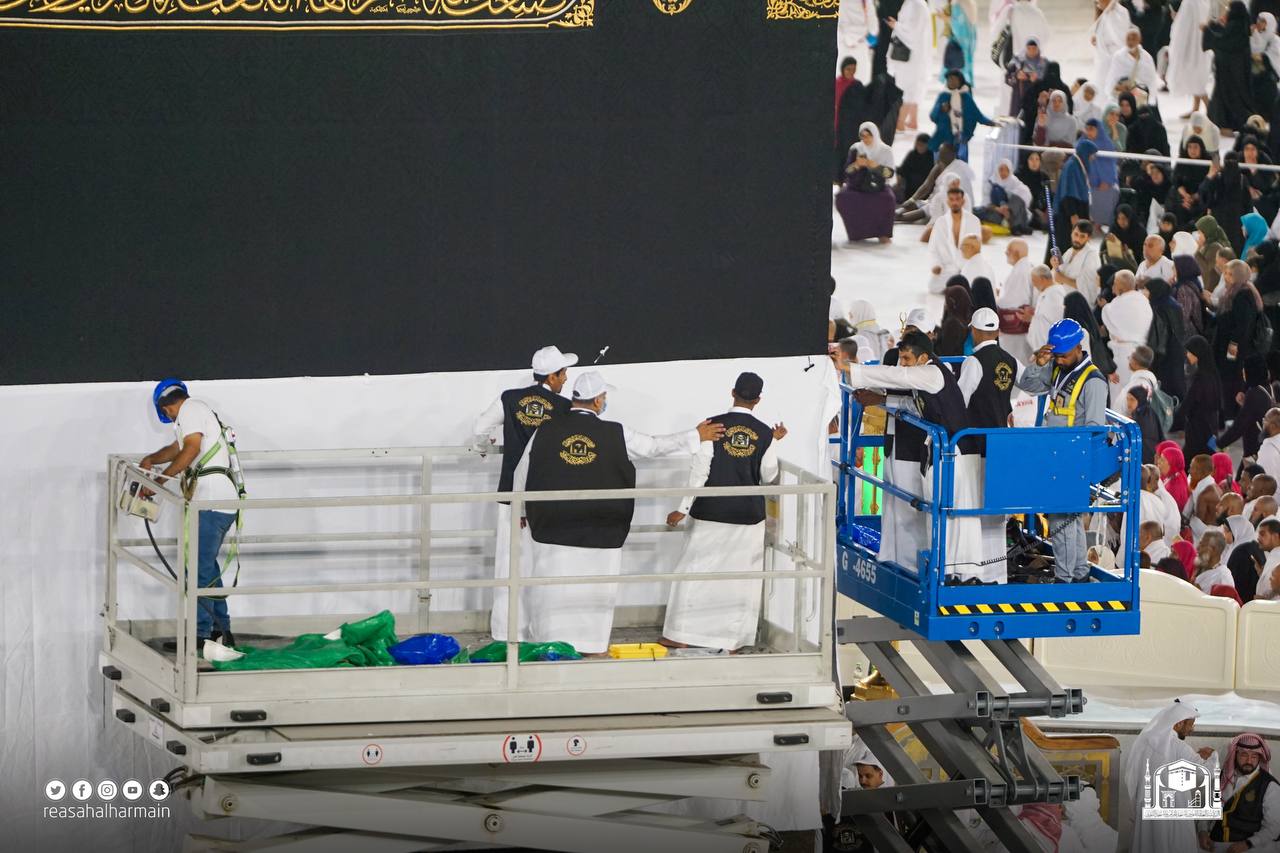

قاصدو المسجد الحرام: كسوة الكعبة المشرفة تؤكد ريادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

عبّر عدد من قاصدي المسجد الحرام عن مشاعرهم خلال رفع كسوة الكعبة المشرفة ومدى فخرهم بعظيم العناية والرعاية التي توليها المملكة العربية السعودية بمنظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الامكانات البشرية والآلية التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة لانجاز مهام رفع كسوة الكعبة المشرفة في وقت قياسي.

حمدي محمود محمد قال: تشرفت اليوم برؤية آلية عمل رفع كسوة الكعبة المشرفة ونوعية الاجراءات والامكانات التي وفرتها قيادة المملكة العربية السعودية لخدمة قبلة المسلمين في مشاعر تختلط بين روحانية الزمان وعظمة المكان، مؤكداً أن الكلمات تعجز عن وصف مدى الاهتمام من جميع القائمين على خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام وحرصهم على رضا القاصدين واتمام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تحدث يعقوب عن التطور الملحوظ في مختلف الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام عاماً بعد عاماً مما يدل على حرص القائمين على شؤون الحرمين الشريفين في توفير منظومة خدمية متطورة تشمل كافة المحاور التي تخدم الزائرين والحجاج والمعتمرين مؤكداً أن الكعبة المشرفة وحجم العناية والرعاية بها يبعث مشاعر الفخر لكل مسلم ويؤكد بدل الغالي والنفيس لظهورها بأجمل حلة.

من جانب آخر أشار طارق حسن إلى اللحظات الايمانية والمشاهد الروحانية التي تتجلى في جنبات المسجد الحرام وسط اعمال نوعية تراعي أعلى معايير الانجاز والدقة في العمل، داعياً المولى القدير أن يجزي كافة القائمين عليها خير الجزاء نظير ما يقدمونه من جهود في خدمة قبلة المسلمين وأن يجعله في موازين حسناتهم.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

السبت, 10 حزيران/يونيو 2023 20:28

العاملين على رفع كسوة الكعبة المشرفة: نتشرف بخدمة المكان بين ضيوف الرحمن ومشاعر الفخر والامتنان تتوج مسيرة عملنا في خدمة قبلة المسلمين

تحدث عدد من العاملين على رفع كسوة الكعبة المشرفة عن مشاعر الفخر التي تعتريهم خلال رفع كسوة الكعبة المشرفة وحجم الاهتمام التي يلقاه مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من قيادة المملكة العربية السعودية لكل ما من شأنه تجويد مخرجات الامكانات البشرية والآلية وفق أعلى وأجود المعايير المتبعة عالمياً في ذات المجال.

وتحدث عبدالله دخيل الله الجودي الذي يعمل لمدة

٢٥ سنة في خدمة قاصدي المسجد الحرام والكعبة المشرفة عن التطور المتسارع في آليات صناعة ثوب الكعبة المشرفة الذي تستحدث عاماً بعد عام وفق آليات متجددة تراعي في مخرجاتها مسيرة التنمية التي يشهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي الزاهر، مؤكداً أن الكلمات والعبارات لا تصف مشاعر الفخر بكونه يعمل مع كافة زملائه بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في خدمة قبلة المسلمين من أنحاء العالم.

من جانب آخر أشار بندر عبدالله الحربي الذي يعمل في مجمع الملك عبدالعزيز لمدة ٨ سنوات الى الدعم والسخي واللامحدود لكافة احتياجات ومتطلبات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من قيادة المملكة العربية السعودية مما أثمر في استحداث آليات وسائل متطورة أسهمت في تطوير منظومة العمل ورقيه إلى أحدث المواصفات العالمية، مجزلاً الشكر إلى كافة القائمين على منظومة العمل في المجمع وفي مقدمتهم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الذي يتابع بشكل مباشر مختلف مخرجات الطاقات البشرية والآلية بالمجمع.

وبدوره نوه محمد موسي الزهراني الذي يعمل في المجمع لمدة ٥ سنوات الى التجهيزات المسبقة لرفع ثوب الكعبة المشرفة وحرص كافة العاملين على ثوب الكعبة المشرفة على نوعية وسرعة انجاز الأعمال وفق معايير نوعية تراعي أعلى معايير الجودة، داعياً الله عز وجل أن يكون على قدر المسؤولية في أداء المهام التي يتشرف بأداءها على ثوب الكعبة المشرفة وبين ضيوف الرحمن وأن يكتب له ولجميع العاملين الأجر والمثوبة وأن يجعل ما يقدونه خالصاً لوجهه تعالى.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

السبت, 10 حزيران/يونيو 2023 20:23

ضمن البرنامج العلمي الدائم معالي الشيخ الشثري يلقي درسه عن فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

ألقى معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، درسه بالتعليق على متن كتاب (مختصر صحيح البخاري)، وذلك ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام لشهر ذو القعدة ١٤٤٤هـ، والتي تنظمه وتشرف عليه الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون التدريس والمدرسين.

ويقام الدرس بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وابتدأ معالي الشيخ وفقه الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعليق على متن كتاب (مختصر صحيح البخاري) في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد أن قرئ عليه جزء منه، مما يتعلق بفضل الصلاة فيهما حيث إنهما أعظم المساجد وموئل الإسلام ومبدأ الديانات، وذكر أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى)، المراد به المنع من السفر إلى بقعة مخصوصة لأجل العبادة فيها غير هذه الثلاثة، فتخصيص بقعة للعبادة يسافر إليها لذات البقعة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان سفرا لمشهد من المشاهد أو مسجد من المساجد أو زاوية من الزوايا ونحو ذلك مما يقصد للعبادة من البقاع، إلا ما كان لأجل عبادة لا تختص بالمكان، كمن سافر لطلب العلم أو زيارة قريب وصلة رحم فهذه لا تدخل في حديث الباب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر في غزواته، وسفره للعبادة لا للبقعة.

ولذا من ذهب إلى المدينة لزمه أن ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبره؛ ونبه على مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره، وأن المُسَلِّمَ على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بقعة من بقاع العالم يماثل من سَلَّمَ عليه قريبا من قبره، ولذا قال عليه الصلاة والسلام (وصلوا علي وسلموا، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم).

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

السبت, 10 حزيران/يونيو 2023 20:18

ضمن البرنامج العلمي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان التويجري: يلقي درساً في شرح أحاديث باب صفة غسل الميت

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام، درسه في (شرح منتقى الأخبار) ؛ وذلك ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام لشهر ذو القعدة من العام الجاري ١٤٤٤هـ، التي تنظمه وتشرف عليه الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة شؤون التدريس والمدرسين.

وابتدأ الشيخ درسه -بعد ذكر الله وحمده والصلاة على رسوله – بالشروع في شرح أحاديث باب صفة غسل الميت، وبين أهمية معرفة صفة غسل الميت، وأنه ينبغي إقامة دورات في تغسيل الموتى، والتدرب على ذلك في مغاسل الموتى، وذكر الشيخ من الأحكام أن الغسل يُقطَع على وتر استحبابا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك عند الحاجة إليه، والواجب من ذلك غسلة واحدة، وذكر أن بدء الغسل يكون بمواضع الوضوء من الميت وميامنه، وذكر أن شعر المرأة يكون ثلاث ضفائر ويجعل خلفها، ثم شرح حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه "يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيَدْلُكُ الرِّجَالُ بِالْقَمِيصِ" وأن ذلك لخصوصيته صلى الله عليه وسلم.

ثم ختم الشيخ درسه بالدعاء للحاضرين والمسلمين، ثم أجاب على أسئلة الحاضرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى له وصحبه أجمعين.

الجدير بالذكر أنه يمكن متابعة الدرس عبر منصات الرئاسة الرسمية، كما تقوم الإدارة العامة لتقنية المعلومات بمساندة النشر من خلال منصة منارة الحرمين.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

السبت, 10 حزيران/يونيو 2023 20:11

إعطاء منسوبي الرئاسة والعاملين بالمسجد الحرام التطعيمات الضرورية والموصى بها لموسم الحج

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، وبالتنسيق مع مستشفى أجياد للطوارئ (التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة)، بتقديم اللقاحات اللازمة ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الرئاسة والجهات العاملة بالمسجد الحرام، استعدادًا لموسم الحج.

حيث ذكر سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الأستاذ سعود بن عطيه الزهراني بأن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والتميز ويأتي ذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية لنشر ثقافة الوعي الصحي لدى منسوبي الرئاسة.

وأشار سعادة الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية الأستاذ عمر بن سليمان المحمادي أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية تحرص الوكالة على تفعيل دور التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات وتذليل الصعوبات وتهيئة بيئة الحرمين الصحية وفق منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حفظه الله وبإشراف سعادة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري وبمتابعة سعادة وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية الأستاذ خالد بن فهد الشلوي.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

السبت, 10 حزيران/يونيو 2023 15:37

برعاية الرئيس العام.. إقامة معرض "إثراء وشرف 2" النسائي

يرعى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، معرض "إثراء وشرف 2"، الذي تنظمه وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية والإنسانية النسائية، بالتعاون مع وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية ووكالة شؤون المعارض والمتاحف، ضمن حملة(خدمةالحاجوالزائروسامفخرلنا"منالوصولإلىالحصول").

ويهدف المعرض الذي سينطلق يومالخميس٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ في التوسعة الشمالية، إلى تعريف الحجاج والزوار بالخدمات التي تقدم في المسجد الحرام، وتسليط الضوء على الأعمال التطوعية التي تقوم بها الرئاسة رفقة الجهات المعنية، كما يتضمن المعرض العديد من المطبوعات والأنشطة المتنوعة لتثقيف الحاج وتوعيته.

من جهته أعرب معالي الرئيس العام عن شكره وتقديره لجهود الوكالات المشاركة في تنظيم المعرض، مؤكداً على أهمية المعارض في تسليط الضوء على جهود القيادة الرشيدة -رعاها الله- في خدمة ضيوف الرحمن.

ويهدف المعرض الذي سينطلق يومالخميس٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ في التوسعة الشمالية، إلى تعريف الحجاج والزوار بالخدمات التي تقدم في المسجد الحرام، وتسليط الضوء على الأعمال التطوعية التي تقوم بها الرئاسة رفقة الجهات المعنية، كما يتضمن المعرض العديد من المطبوعات والأنشطة المتنوعة لتثقيف الحاج وتوعيته.

من جهته أعرب معالي الرئيس العام عن شكره وتقديره لجهود الوكالات المشاركة في تنظيم المعرض، مؤكداً على أهمية المعارض في تسليط الضوء على جهود القيادة الرشيدة -رعاها الله- في خدمة ضيوف الرحمن.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2023 22:50

(6) مراحل لرفع كسوة الكعبة المشرفة وفريق فني مختص للحفاظ على نظافته وسلامته

تحدث مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان القرشي عن آلية رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة وفق الخطة المعتمدة لموسم حج عام 1444 هـ.

وقال "القرشي" جرياً على العادة السنوية قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بارتفاع ثلاثة أمتار، فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، مشيراً هذا العادة تتم وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج.

وأضاف: باشر فريق من المختصين والفنيين بالمجمع هذا الإجراء الذي يأتي الاجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، إذ يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه، ما يجعل الثوب عرضه لبعض الضرر وبين أن ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة ولأجل ذلك تُرفع الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض بمحيط 47 متراً، لافتا إلى أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.

واستطرد بقوله: يتم رفع ثوب الكعبة المشرفة على (6) مراحل تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق ولف ثوب الكعبة المشرفة بارتفاع ثلاثة أمتار وموازاته على ارتفاع واحد وتثبيته من جميع الجوانب و فك ثلاثة من القناديل والعرق ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلٌ على حدة وتركيب القناديل على القماش الأبيض وتغيير العرق وتثبيته إلى حد الخياطة وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي لف الجزء السفلي من الستارة.

واختتم بقوله: تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام؛ وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة بشكل خاص وانطلاقاً من حرص معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جودة كافة مخرجات الامكانات البشرية والآلية بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2023 22:57

خلال جولته .. الرئيس العام يشرف على أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لدخول موسم حج هذا العام

وقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال جولته بالمسجد الحرام على أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، والتي كانت الليلة بعد صلاة العشاء.

وأوضح معالي الرئيس العام خلال إشرافه ومشاركته في أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة والذي يرفع كل عام إيذانا بدخول شهر الحج؛ أن عملية رفع ستار الكعبة تتم عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريا على العادة السنوية.

كما أكد معاليه ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وذلك امتداداً لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله تعالى- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة.

في الختام سائلا معاليه الله - عز وجل - أن ييسر للحجاج حجهم، ويحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه وقيادته الرشيدة.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2023 22:53

بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.. وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية تعلن عن جدول الدورة العلمية "بُلْغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك"

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن الجدول العلمي لأصحاب المعالي والفضيلة المشاركين في الدورة العلمية "بُلْغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك"، وبالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برعاية كريمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وسيشارك في الدورة عددٍ من أصحاب المعالي والفضيلة وهم: سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غالب بن محمد الحامظي عضو هيئة كبار العلماء.

وستكون انطلاقة هذه الدورة بكلمة توجيهية يلقيها سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، كما تتضمن الدورة مشاركة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التعليق على آيات الحج من تفسير السعدي وشرح حديث جابر رضي الله عنه في الحج، من عمدة الأحكام التعليق على زاد المعاد لابن القيم في الحج، يذكر أن الدورة ستقام في كرسي الدورات العلمية في الدور العلوي بتوسعة الملك فهد أمام باب رقم (79).

تأتي مثل هذه الدورات العلمية حرصاً من ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم - في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين وبشتى اللغات، وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وسيشارك في الدورة عددٍ من أصحاب المعالي والفضيلة وهم: سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غالب بن محمد الحامظي عضو هيئة كبار العلماء.

وستكون انطلاقة هذه الدورة بكلمة توجيهية يلقيها سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، كما تتضمن الدورة مشاركة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التعليق على آيات الحج من تفسير السعدي وشرح حديث جابر رضي الله عنه في الحج، من عمدة الأحكام التعليق على زاد المعاد لابن القيم في الحج، يذكر أن الدورة ستقام في كرسي الدورات العلمية في الدور العلوي بتوسعة الملك فهد أمام باب رقم (79).

تأتي مثل هذه الدورات العلمية حرصاً من ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم - في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين وبشتى اللغات، وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

المزيد...

الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2023 22:46

الرئيس العام يشارك في توزيع الهدايا ضمن حملة الرئاسة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا "من الوصول إلى الحصول")

ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها الحادي عشر تحت شعار "من الوصول إلى الحصول" والتي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال إعلان الخطة التشغيلية لموسم حج ١٤٤٤هـ .

وأكد معاليه أن التعاليم الإسلامية نصت على حسن استقبال ضيوف الرحمن وإكرامهم والتعامل معهم بالابتسامة واللين إذ أن الله تبارك وتعالى قد خص أبناء هذه الديار المقدسة والتي تحمل على عاتقها المسؤولية الريادية بخدمة بيت الله الحرام وقاصدوه.

هذا وقد نوه معاليه على جميع الوكالات والإدارات التابعة لها بحسن الاستقبال وبذل الجهود التي تساهم في نجاح هذا الموسم كما هو مخطط له لتحقيق ما يتطلع له ولاة الأمر – حفظهم الله - , داعيا معاليه الله أن يكلل تلك الجهود التوفيق والنجاح والسداد .

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2023 18:29

الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية تقدم مبادرة "بلغتكم" لقاصدات المسجد الحرام اليوم الجمعة

قامت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة على رفع مستوى الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام بعدة لغات، وذلك بتفعيل جملة من المبادرات والبرامج النوعية والتي من أبرزها مبادرة (بلغتكم)، والتي تم تفعيلها داخل المصليات النسائية عن طريق توزيع الباركود الخاص بمنصة منارة الحرمين لترجمة خطبة الجمعة وكذلك توزيع السماعات الخاصة بالمبادرة لتمكين القاصدات من سماع الخطبة مترجمة بلغتها بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة (رجال).

إضافة إلى تفعيل مبادرة "قدوتنا"عبر منصة (قدوتنا) وذلك باللغات ( الإنجليزية، والأردية، والتركية، والفرنسية)، مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية المقدمة من قِبل الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، وتفعيل الخط الساخن للرد على القاصدات.

كما تم توفير كاونترات موزعة داخل المسجد الحرام تقف عليها المترجمات المتحدثات بعدة لغات مختلفة لتقديم خدمات الترجمة الفورية للقاصدات.

والجدير بالذكر أن هذه الخدمات النسائية تأتي بإشراف ومتابعة سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي ، إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أجود الخدمات النسائية بما يتوائم مع تطلعات القيادة الرشيدة-أيدها الله-.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2023 18:19

الرئيس العام يشيد بجهود رجال الأمن في العناية بأمن الحجاج والمعتمرين

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس معاليه بجهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.

ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2023 18:13

خلال لقائه بقيادات الرئاسة بالمسجد الحرام.. الرئيس العام يحث على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن استعداداً لموسم الحج

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعدد من قيادات الرئاسة بالمسجد الحرام، بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام فضيلة الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وسعادة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وسعادة مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، فضيلة نائب مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ، الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني.

وأكد معاليه على أهمية مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة كافة السبل والامكانات لراحة ضيف الرحمن، وتمكين القاصدين من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وحث الشيخ السديس على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين، و تعزيز تعاون الرئاسة مع الجهات ذات العلاقة،

والسعي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في توفير بيئة آمنة مطمئنة في الحرمين الشريفين.

داعياً الله -عز وجل- أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل عملهم خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة.

نشر في

الاخبار الرئيسية - AR

العربية

العربية  English

English